-

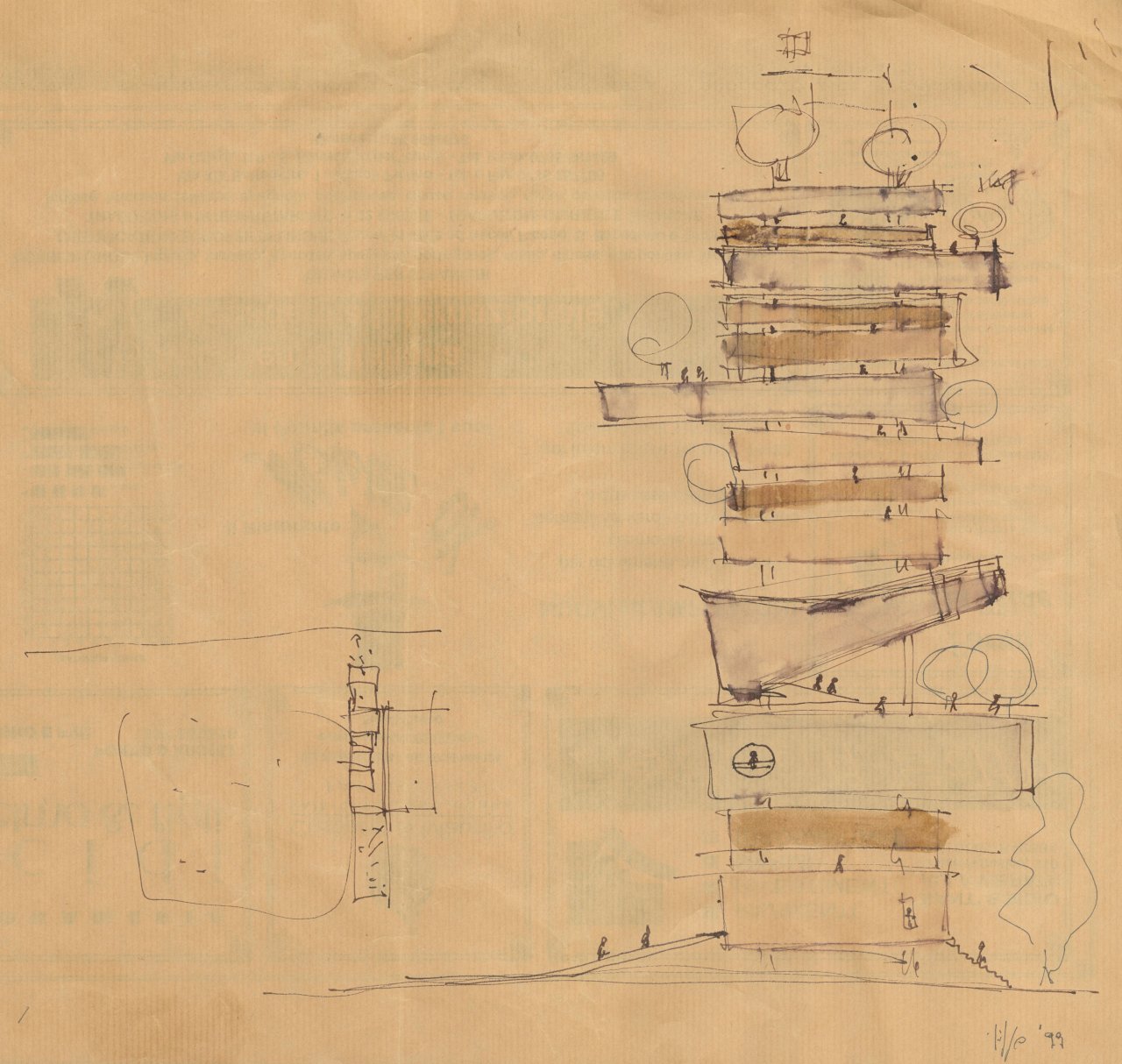

Casa con giardino | © Sirio Reali, 2018

-

Interno 2 | © Sirio Reali, 2018

-

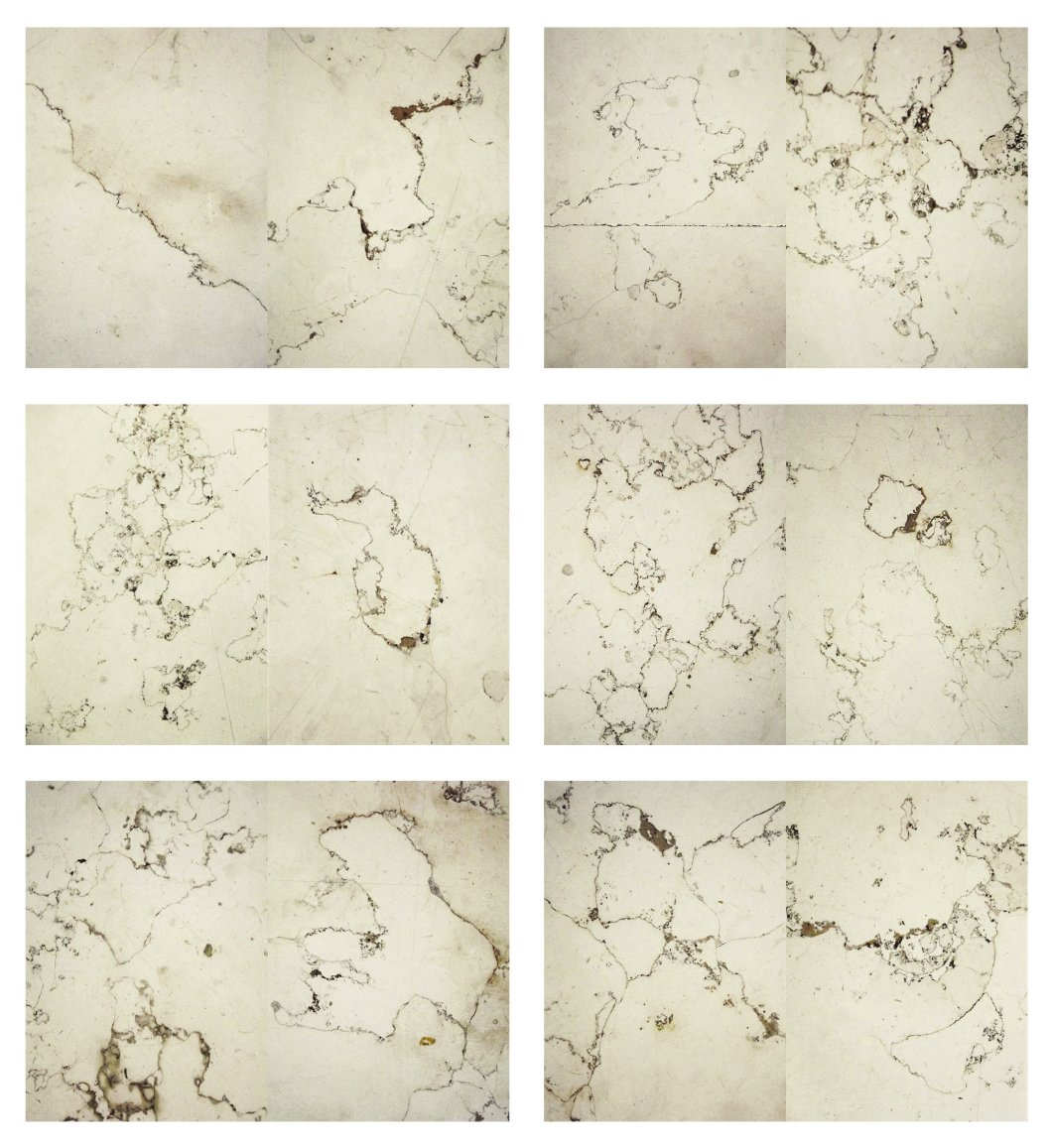

Sbarramento 4 | © Sirio Reali, 2018

Forme indeterminate

Piero Orlandi

Mi trovo, con tutti voi che guardate, in una città non grande, fatta di casette a uno o due piani, uni- o bi-familiari, e proprio per questo sembra una piccola città, forse di mare. Però il mare qui dalla strada dove cammino non si vede, forse lo si potrebbe vedere salendo sui balconi al primo piano. Se sui balconi ci si potesse andare. Ma non ci sono porte per entrarci, né scale per salirci, e così sono costretto a continuare a camminare restando fuori dalle case e giù dai balconi. A quanto sembra, da queste case non si può nemmeno uscire, insomma lo spazio che conformano non è pensato per me, per noi, anzi è contro di me e mi impedisce – anziché consentirmi – mi impedisce di fare le cose che si fanno attraverso lo spazio: entrare, uscire, salire, scendere. Anche i miei sensi sono limitati, non posso vedere nulla intorno a queste case, solo piccoli lacerti di giardini e nient’altro, né montagne né strade, né pali della luce né persone, insomma niente di quello che di solito si vede in una città. Non vedo le finestre, non vedo le automobili, finestre e automobili sono gli elementi primari del paesaggio urbano, insieme con le facciate delle case e i nastri grigi delle strade. E poi non sento voci, c’è silenzio, anzi in un certo senso non c’è nemmeno silenzio, c’è più che altro una mancanza di suoni, il silenzio è quando tacciono gli uccelli, la gente, i musicisti di strada e tutto il resto, ma qui, nella città che dipinge Reali, non ci sono uccelli né auto, e dunque non c’è né rumore né silenzio. C’è un’aria densa, non è trasparente se non proprio qui davanti ai miei occhi, tutto intorno c’è un’atmosfera opaca, lo sguardo non riesce a perforarla, non vedo oltre. Non vedo altro che le forme equivoche che Reali mi consente di vedere, ma non mi è dato di capire con precisione a che distanza sono queste forme, la mancanza di una distanza chiara non mi consente di sapere se sono davvero case o invece sono oggetti, ferri da stiro o strumenti di lavoro, automobili o macchinari obsoleti. Sono forme indeterminate. Non ne sono note le dimensioni perché non hanno relazioni percepibili con l’intorno, intorno non c’è niente, oppure poco, e da questo poco non posso capire se quelle aree verdi sono giardini o campi coltivati, praterie o vasi di fiori, se quei selciati sono cortili o marciapiedi, spazi pubblici o privati, e dove portano, e dopo quanto si arriva.

Ma se, una volta visto quello che vedo in questa strana città, ci voglio ragionare su, e mi chiedo se mi piace o no, se è bella o brutta, se la riconosco come antica o moderna o semplicemente vecchia, e soprattutto se è vera o falsa, o anche solo verosimile, allora il mistero diventa sempre più difficile da decifrare. Vero il paesaggio di Reali non sembra, ma se è falso è comunque costituito da elementi veri, perché i muri sono della materia dei muri, le luci disegnano ombre che sono ombre, e dunque con gli elementi veri Reali costruisce un paesaggio che pare falso, così come il sorriso critico, sardonico, glaciale con cui guarda le cose lo porta a produrre dei ritratti immaginari di cose e case per le quali viene spontaneo provare affetto, non ostilità, magari compassione, e dunque un sentimento che non giudica ma condivide.

L’artificio di Reali produce un paesaggio artificiale, decisamente artificiale, di naturale ci sono solo i gerani – saranno poi gerani? – e i giardinetti – saranno poi giardinetti o è l’idea del giardinetto, il ricordo del giardinetto, il desiderio di un giardinetto? Questo succede perché a lui interessano le forme, più che i colori, i colori possono essere quelli o altri, cambia poco, l’effetto è sempre lo stesso, una miscela di realismo e di surrealismo e di irrealismo. E le altre poche cose naturali che ci sono, nei suoi dipinti, il cielo e le ombre, la terra e il mare, anche queste sono idee, in quei dipinti c’è l’idea del cielo, non c’è il cielo davvero, c’è qualcosa sopra quella che sembra una casa, qualcosa che sembra il cielo. Quella di Reali è una poetica in stallo, non si va né indietro né avanti, e anche chi guarda non sa se andare dentro a quel paesaggio, provandone un certo disagio o scappare da quel paesaggio che però lo attrae. Uno stallo, davvero. Il pittore si accorge del mio, del nostro stupore e confessa: “Questo è il mondo che mi sono creato, e non posso farne a meno”, deve inventarlo e riprodurlo continuamente, è la sua ossessione, e la sua pittura è il modo con cui si libera di questa ossessione ponendola fuori da sé, ma al tempo stesso è il modo con cui ubbidisce a questa ossessione, dedicandole tutte le sue giornate. L’ossessione però non dobbiamo vederla come se fosse una vicina parente della sofferenza, no, è invece – anche in amore lo è – una possibile evoluzione della passione, e spesso avere un’ossessione è una cosa quasi tranquillizzante, perché senza si starebbe perfino peggio, in preda alla noia.

Anche noi, come lui, non possiamo fare a meno del nostro paesaggio quotidiano, odi et amo, odiamo questa specie di carcere dove siamo imprigionati ma al tempo stesso lo amiamo, siamo dei carcerati di noi stessi, e a forza di osservare da quella finestra sempre le stesse cose abbiamo le allucinazioni, e le vediamo diverse, un po’ mostruose, cariche del mistero che ogni cosa osservata a lungo butta fuori. Il mistero che coglieva e raffigurava anche De Chirico, naturalmente è questo che ci viene in mente osservando Reali, ma non un mistero così aristocratico, bensì più popolare e massificato, più operaio o contadino, più legato a quegli anni del boom quando operai e contadini sono diventati proprietari delle case al mare.

Per le finestre vuote di infissi, per le strade vuote di gente, per i colori delle case e per la loro tendenza a parere cose viene in mente Sironi, e per i cieli piatti. Ma quelle di Reali non sono periferie, per la semplice ragione che non sono agglomerati di case e fabbriche ma ritratti di singole modeste costruzioni, non c’è il sentore della folla, delle masse, ci si aspetta di vedere sbucare al massimo un individuo singolo e solo. Queste costruzioni-costrizioni paiono davvero un inno, per quanto dissonante, alla mitologia del secondo novecento, la casa unifamiliare sul mare o nella campagna o alla periferia della piccola città. Siamo nelle Marche, dunque, non potremmo essere altrove. Quale altra regione italiana ha il mare, le piccole città e la campagna tanto quanto le Marche? E infatti Reali ha vissuto le Marche per tutta la vita, e il resto del mondo l’ha visto soprattutto attraverso la pittura, che sia Hopper o Morandi, e di Morandi ha la sedentarietà e il silenzio.

A Sirio – lo chiamo ormai per nome, lo sento davvero amico, per quanto è capace con le sue immagini di comunicarmi tutti questi sentimenti – a Sirio piace viaggiare per le strade intorno alla sua casa – che guarda caso è una casa unifamiliare in mezzo alla campagna – guardando tutto, ma senza porsi l’obbligo di capire tutto, non gli piace chiedersi cosa c’è là dentro quelle costruzioni, dietro ai muri, dietro alle facciate, dietro ai balconi, non vuole saperlo, e non vuole sapere nemmeno cosa è successo prima e cosa succederà dopo, non ama la narrazione, o comunque non è la narrazione che i suoi dipinti sottendono, ma il momento, il puro momento, l’istante. Quelle finestre murate, dove non si riconosce quasi più la traccia del riempimento, coperta dall’intonaco, dalla tinta e dal dilavamento della tinta nel tempo, quelle finestre che un tempo erano aperte e adesso chissà perché non lo sono più e non si sa da quando non lo sono più, sembrano narrare qualcosa, ma Reali non dice cosa, e forse non gli importa nemmeno. Viene in mente l’aggettivo grottesco, nel senso di troppo accentuato, tanto da sfiorare la deformità o l’assurdità. Dice: io sono lì, sono lì davanti alle case, e se c’è qualcosa che mi importa narrare, è narrare di me stesso, dire che sono uscito, ho camminato, mi sono trovato di fronte a quella casa, l’ho osservata a lungo e a forza di osservarla l’ho deformata con il mio pensiero, con il mio ricordo di qualcosa d’altro, di simile o di diverso, l’ho trasformata in una casa mostruosa, deforme e misteriosa. Tutto questo posso farlo perché sono sempre da solo, cammino da solo, dipingo da solo, scelgo da solo dove andare, sento da solo cosa mi attrae e cosa no, e da solo mi domando cosa succederebbe a me e a quella casa se io… e poi non finisco di chiedermi cosa, mi interessa solo il punto di trapasso tra il reale e l’irreale, ma non configurare l’irrealtà, solo abbandonare la realtà e transitare per quel punto di equilibrio. Di equilibrio, sì. Sono in equilibrio, in quel momento, e i miei dipinti registrano quell’equilibrio, l’equilibrio è precisamente il punto che non si può mantenere, è un punto da cui si transita, i corsi e i ricorsi della storia, di ogni storia. A me interessa figurare l’equilibrio tra il concreto e il possibile, tra il bello e il brutto, tra il nuovo e l’antico, tra l’uguale e il diverso, e potremmo continuare. Anche la natura la raffiguro così in bilico, dice Sirio: il mare è lontano e sembra che debba sparire da un momento all’altro dalla faccia della terra, le ombre danno incertezza, le descrivo non come appartenenti agli oggetti che si vedono ma portate da oggetti che non si vedono e proiettate su quello che si vede nel quadro. Una volta, dice, ho fatto una casa con l’ombra di un albero stecchito lì vicino. Una cosa triste? No, piuttosto una cosa senza speranza, quella che proprio manca in queste pitture è la speranza, ma perché è un sentimento non necessario: speranza di cosa, speranza perché? Sforziamoci di guardare in faccia il mondo così com’è, non è una questione di pessimismo, perché anzi Sirio vuole dare un assetto alle cose, ma il suo assetto è quello lì, quello che vediamo. Descriviamolo, e basta. Prendiamone atto. Possiamo amarlo lo stesso.

Le amo, dice Sirio. Amo le case, questo è evidente a tutti. Le case, le case, le case. Le case per amarle davvero non devi conoscerle troppo, aggiunge. Non devi sapere come sono dentro, devi sentirne il mistero. Devi guardarle a lungo e poi dipingerle, magari… ascoltando intanto Mahler e sentendoti il tardo romantico che non sei, che non puoi più essere, ma che ti piacerebbe essere stato.