presentazione di Dede Auregli

Per Regula

Nella morbida campagna di Bagnoregio, a Fontanicchi, si trova un luogo speciale, una piccola casa con un orto-giardino che è anche un parco di sculture, di fantastici animali di legno trovato e ferro riciclato e di grandi fiori di pietra. Quando il vento passa tra gli ulivi anche i fiori oscillano lievemente sui lunghi steli di ferro direttamente conficcati nel terreno e gruppi di oche starnazzanti si rifugiano sotto la grande struttura policroma di una improbabile Arca di Noè. Questo paradiso è anche la casa e lo studio di due singolari artisti, Francesco Marzetti, instancabile creatore di forme fantastiche e Regula Zwicky scultrice vigorosa e insieme delicata. Regula ha collocato lo studio sotto un grande fico che lo ombreggia e lo riempie del profumo delle sue foglie e lì lavora duramente con grande abilità e sapienza dei materiali – travertino, basalto, porfido, peperino – sfruttandone le precipue caratteristiche e anzi come assecondandole. Le forme, siano esse i grandi fiori o nodi d’amore e maternità, sono suggerite dalla vena nel taglio dei materiali e da lei sfruttate con un’abilità tecnica straordinaria dovuta non alla formazione teorica, ma all’esperienza nel campo del lavoro di scalpellino, compiuta tanti anni fa al suo arrivo in Italia dalla Svizzera e condotta con ferrea volontà di perfezione. I fiori possono anche essere “da interno”; lo stelo allora diviene morbido, composto da un patchwork di tessuti e, poiché Regula, come artista contemporanea, ha abolito ogni forma di piedistallo a favore del dialogo diretto e della continuità tra opere e quotidianità, anche questi fiori ne sono privi. Qui prevale il gioco degli opposti tra la dura pietra e il morbido e pieghevole tessuto vellutato o ricamato che funzionano a contrasto e a completamento. E, appunto, ogni opera viene diversamente esaltata dalla forma perfettamente levigata della corolla marmorea e dal sempre differente vellutato o setoso patchwork di stoffe nel lungo gambo. Anche il colore impone la sua presenza, derivato dalle diverse tipologie di pietra utilizzate in ogni fiore e dai vari tessuti coi quali è cucito ogni gambo che danno alle opere un inedito risvolto pittorico. In questa serie di lavori, che appartengono all’ultimo periodo di ricerca e ancora in divenire, è presente anche un diverso modo di fare arte: l’attività dello scolpire, in qualche modo legata alla forza e alla potenza tradizionalmente di segno maschile, e quella del cucire legata all’abilità paziente, delicata e raffinata, tradizionalmente attribuita al femminile. Se queste categorie sono state rese definitivamente obsolete soprattutto dalle artiste contemporanee, per parte sua e senza pensarci troppo Regula le ha scavalcate con naturalezza, solo seguendo la sua passione per i materiali e attirata dalle loro diverse potenzialità. Altri lavori, che vengono anch’essi esposti in questa occasione bolognese, appaiono, e sono concepiti, come una sorta di “pennellate sul muro”, una “scrittura automatica” di vaga memoria surrealista, soprattutto se si osservano quelli più recenti che girano su se stessi all’infinito. In questa serie è evidente che Regula parta già con l’idea della forma da realizzare, ma la ricerca del materiale utile allo scopo è sempre comunque accurata e capace di aderire all’idea. Ancora, la sua abilità a scolpire la porta a costanti e diverse sfide con se stessa e nascono lavori come i fazzoletti di marmo candido lievemente appoggiati su superfici piane come da una mano distratta. Le piccole pieghe che si formano ci sollecitano a toccarle per sincerarci della qualità del materiale che l’occhio non arriva a distinguere immediatamente se tela o pietra. Qui l’amore inflessibile per la precisione e la perfezione tecnica si evidenzia senza schermi e nei lavori recenti – pareva quasi impossibile – si è accentuato. Avevo visto il primo di questa serie alcuni anni fa ad una collettiva di italiani e stranieri “Arte libera tutti” nelle Ex carceri di Montefiascone, in Lazio, mostra che ebbe un buon successo tanto da convincere gli organizzatori (tra i quali anche Zwicky e Marzetti) a ripeterla invitando curatori e artisti differenti in ogni edizione e che negli anni successivi realizzarono sempre lavori site-specific prevalentemente ispirati alla storia e alle funzioni del luogo. Allora si trattava di un pezzo piuttosto grande, appoggiato come casualmente al pavimento della piccola cella, e, pur essendo sorprendente nella realizzazione, si poteva capire anche ad una prima osservazione che era di marmo. Ora è assai più difficile, quando ho visto uno degli ultimi fazzoletti realizzati appoggiato nella penombra di una finestra quasi non ci ho fatto caso tanto questo particolare trompe l’oeil, un vero inganno per l’occhio, risultava veritiero… Qui occorre fermare lo sguardo, focalizzarsi sui bordi, sulle pieghe del piccolo lembo di stoffa per convincersi che si tratta di una scultura in marmo, capace anche di assorbire la luce in un modo opaco molto simile alla stoffa. La produzione di Regula Zwicky tuttavia non si ferma ai lavori presenti nella mostra bolognese, ma spazia curiosa su altri e diversi materiali, naturali e non, che le consentono una continua sperimentazione totalmente libera da cifre stilistiche codificate.

Il fotografo francese Stephane Asseline ha realizzato nel 2017 il progetto Rue de Paris a Villeneuve-SaintGeorges, un comune francese di trentamila abitanti situato nella regione dell’Île-de-France e ha eseguito ritratti di persone e famiglie di immigrati ambientandoli nel loro contesto quotidiano. Una selezione di quaranta immagini del lavoro è ora esposta nei locali del Quartiere Santo Stefano (Sala Cavazza), nel quadro del progetto Una collezione di ritratti, proposto da Spazio Lavì per il bando delle Libere Forme Associative del 2019, per efetto del quale lo stesso autore svolgerà sul territorio bolognese un lavoro analogo a quello fatto nella banlieue parigina, per evidenziare diferenze e somiglianze tra i due casi.

Questa campagna fotografica sarà eseguita tra l’autunno 2019 e la primavera del 2020 con la collaborazione di Arci Solidarietà di Bologna.

a cura di Sergio Rossi

Fumettibrutti

Sesso, droga, violenza, baci, lacrime, abbracci. C’è tutto questo e anche di più nelle pagine di Josephine Yole Signorelli scritte e disegnate senza censure, omissioni, ellissi narrative. Lo sa bene chi la segue su Instagram e su Facebook attraverso le sue storie, sia a fumetti sia quelle personali, che sono poi state alla base del suo primo romanzo a fumetti, Romanzo esplicito. Ma il vero salto autoriale è avvenuto con P. – La mia adolescenza trans, un libro dove mette in scena, pietismi e autocommiserazioni la sua vita, in particolare l’attraversamento di quella linea d’ombra che l’ha portata alla consapevolezza di sé e alla sua trasformazione dall’adolescente dai tratti delicati P. all’attuale Josephine. Testo e disegni sono volutamente sghembi, non realistici, a volte addirittura sbagliati e al limite del comprensibile. Eppure, funzionano. Chiunque scriva e disegni conosce bene l’immediatezza dei primi schizzi e la freschezza di alcune frasi colte al volo che segnano l’inizio di una nuova storia e, insieme, la paura di perdere quello slancio iniziale, quell’intuizione che è stata la scintilla di tutto.

Nelle pagine de La mia adolescenza trans questo non avviene grazie a questo segno scabro che diventa il mezzo più rapido per colmare la distanza tra l’intuizione del cervello e l’esecuzione della mano, una specie di scrittura automatica dettata dall’urgenza di raccontare tutto e subito, e di farlo senza le mediazioni della tecnica e della decantazione dell’esperienza. È un tratto che sembra basato sul modello “buona la prima”, e per questo è a volte oscuro, ma certo più efficace rispetto a uno più meditato, definito, risolto, facile a vedersi, e forse addirittura più artificioso. Il risultato sono immagini 1rese da un’ideale telecamera dotata di una messa a fuoco infinita che, da un lato, ci mostra senza sfumature tutto ciò che inquadra in campo erotico e sentimentale e, dall’altro, lo deforma per amplificarne la forza narrativa. È così che luoghi dove si dipanano le memorie dell’autrice – come i parcheggi, le aule di scuola, le discoteche – vengono resi solo nei minimi componenti strutturali che donano loro quella suggestione che li trasforma in luoghi dell’anima che qualunque lettore riesce a riconoscere come propri. Ed è anche così che l’autrice crea una comunicazione diretta con il lettore, il quale avverte la sincerità del racconto e si accorge subito che in quelle pagine il sesso esplicito ha la stessa forza narrativa delle farfalle nello stomaco, perché entrambi nati dalle forche caudine della violenza vissuta e raccontata dall’autrice nella sua ricerca di trovare la persona che davvero si sente di essere, attraverso la ricerca del vero corpo che si sente addosso e non quello con cui casualmente è nata.

a cura di Laura Gasparini

Lo sguardo e le città

La città dell’ottocento e ancora di più le metropoli del novecento generano sguardi. Gruppi di edifici, larghe arterie che attraversano le città, i fiumi formano fughe prospettiche dove necessariamente l’occhio si muove soffermandosi sul dettaglio per capire, conoscere, riconoscere e orientarsi nel divenire, a volte, turbinoso delle cose, delle persone. Continue reading “The Eye Line”

a cura di Eva Frapiccini

La mostra propone il confronto tra due ricerche sulla materialità dello spazio circostante e l’infuenza delle nuove tecnologie nel loro essere in continua evoluzione. Come lo spostamento tra la dimensione ottica e aptica viene risolta nella materialità dell’opera d’arte, così l’uomo si trova a vivere nella trasformazione del post-human, dove algoritmi e nuove tecnologie sostituiscono il libero arbitrio.

Limitless di Giusy Musto e Fashion Erbario di Filippo Bonelli coinvolgono il visitatore in una dimensione intima e rifessiva. Limitless propone un’indagine sulla visione e il ricordo di un luogo in trasformazione. Musto usa le mappe catastali in contrasto con le fotografe di un paesaggio conosciuto, rimandando ad un continuo attraversamento fsico di limiti, confni, quelli di proprietà, ma anche quelli esistenziali, di chi ha voglia e paura di esplorare nuove geografe. Bonelli indaga il linguaggio fotografco nel suo essere fne della vita, e richiamare il signifcato di “é stato” espresso da Barthes attraverso le immagini di piante. Nel lavoro di Bonelli la forma e il contenuto si sposano nel display espositivo: le immagini luminose di piante incastonate in scanners, che lui stesso defnisce “sarcofagi”, incarnano una duplice nostalgia Barthesiana, per l’oggetto fotografato e lo strumento tecnologico ormai scarto del tempo.

La mostra fa parte di Opentour 2019: una festa dell’arte lunga una settimana, dal 17 al 23 giugno, con la quale l’Accademia di Belle Arti di Bologna si apre all’esterno e “invade” numerose sedi e spazi espositivi e culturali cittadini, proponendo al pubblico l’occasione di scoprire e apprezzare i risultati dell’attività che studenti e docenti svolgono nelle aule.

a cura di Piero Orlandi

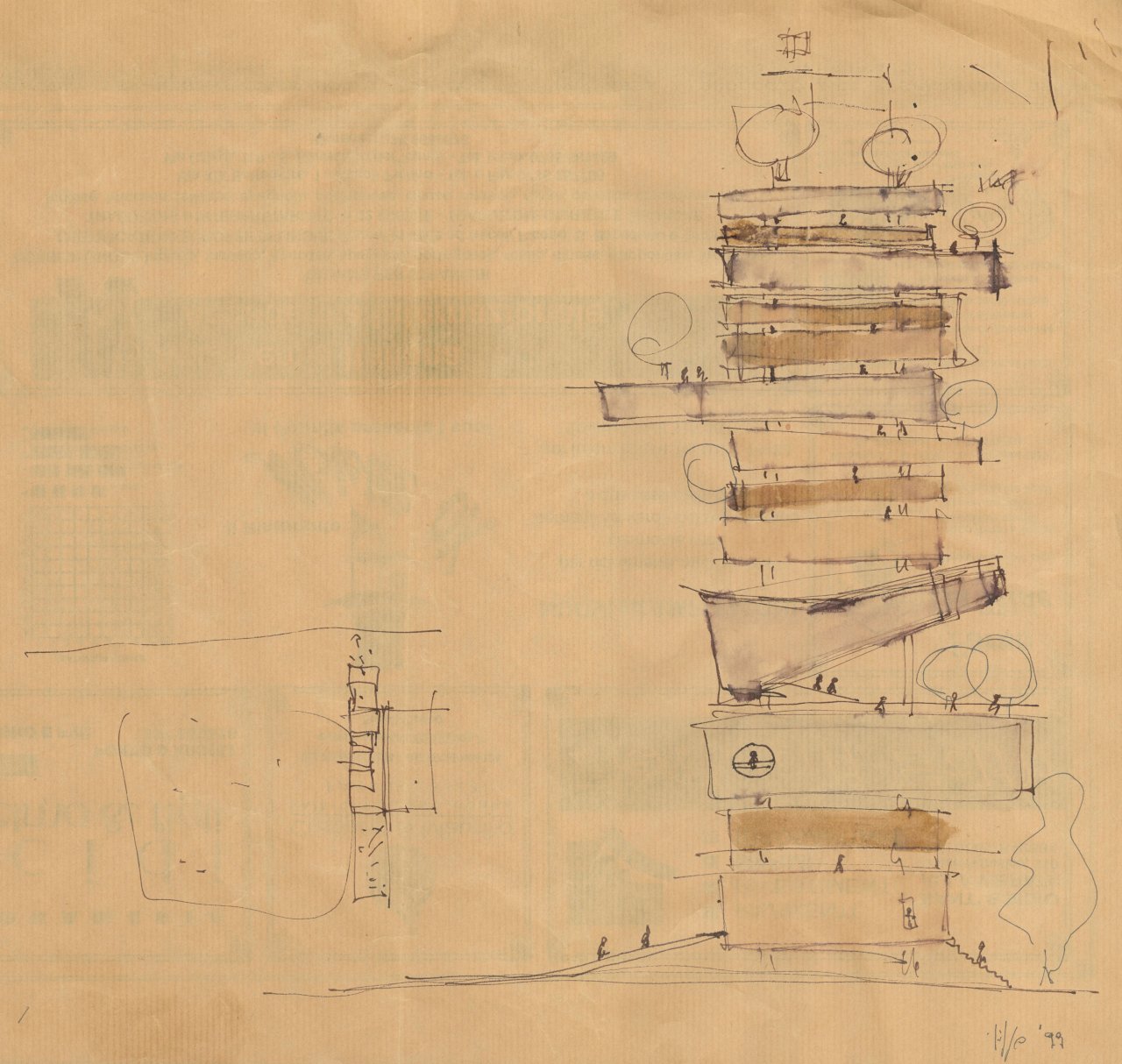

Architetti, ingegneri, urbanisti, docenti, artisti, ognuno di loro è stato invitato a presentare un’opera e a raccontarla. Sono stati tutti dei baby boomers, sono nati negli anni del miracolo economico italiano e hanno completato il proprio percorso di formazione quando si lavorava in gruppo, si credeva fermamente nell’interdisciplinarità, si immaginava una società diversa. In mostra ci sono plastici, serigrafe, schizzi a mano libera, acquerelli, sculture, fotografie, collografie, fumetti, dipinti, bozzetti, tavole di progetto. Un vasto insieme eterogeneo di cose che cerca un’assonanza generazionale, cementata da anni di collaborazioni, da frequenti incontri, dialoghi, scambi di idee. Sono testimonianze che raccontano gli anni Settanta, che per tutti sono stati gli esordi nella professione o nell’attività, ma giungono fno agli anni recenti; presentano un momento preciso della propria carriera o una singola idea guida capace di orientare a lungo il percorso professionale, un collage di memorabilia personali o il primo abbozzo di una ricerca; ci raccontano di concorsi di architettura, mostre d’arte, oggetti di disegno industriale, allestimenti museografci, piani territoriali, viaggi fatti o immaginati, libri scritti e pubblicati, cantieri di piccole e grandi dimensioni, strumenti ed utensili di lavoro. Emergono le diverse personalità e i diversi percorsi ma si può rintracciare un background comune nella fducia non smarrita per la sperimentazione e il progetto.

Opere di Sandro Breschi, Marco Bucchieri, Manuela Caldi, Paolo Capponcelli, Walter Cascio, Marco Cavani, Alessandra Cazzoli, Pippo Ciorra, Piero Dall’Occa, Antonio Gentili, Monica Manfrini, Cesare Mari, Marina, Mentoni, Romano Miti, Silvia Morselli, Piero Orlandi, Daniele Paioli, Roberto Peluso, Giulio Pesci, Stefano Piazzi, Mario Piccinini, Piergiorgio Rocchi, Mili Romano, Andrea Zanelli, Michele Zanelli.

a cura di Monica Manfrini e Daria Kieżun

L’architetto Zbigniew Jakubek si dichiara nel testo che accompagna il suo lavoro: fotografo amatoriale. Mai come in questo caso la definizione risulta così calzante. Il rapporto che si è sviluppato in un lungo arco di tempo, direi oltre cinquanta anni, con i temi ritratti – in questo caso una selezione di architetture – è proprio di amore. Amore per gli spazi, amore per il nuovo, amore per l’antico, amore per i contrasti, amore per la ricostruzione. Lo spirito della ricostruzione animò le celebrazioni nel 2016 per Wroclaw città europea della cultura, dando impulso a numerose attività artistiche ed espositive in molte zone della città. Queste foto ci mostrano la grande spinta della città polacca a ricostruire e rinnovarsi, integrando senza timore le antiche costruzioni con le più avveniristiche invenzioni architettoniche.

Jakubek con le foto più antiche in bianco e nero, scattate a Budapest nel 1978, quasi un documento storico, ci propone di immedesimarci, con un ponte ideale di sguardi, negli spettatori di un evento che si sta svolgendo e che non ri-conosciamo, ma che ci piace pensare nel passato di una regione europea ancora soggetta a una difficile situazione politico-economica.

Con un salto di più di trent’anni la situazione è evoluta, si è aperta a nuove energie, a nuove strategie di integrazione e il nuovo paesaggio architettonico lo rivela in tutta la sua giovanile spinta. Un altro elemento compare in queste foto: si respira l’aria che avvolge gli edifici. Aria come contorno e come sfondo, aria di rinnovamento.

a cura di Gina Costa e Marina Dacci

La selezione di fotografie di Paolo Simonazzi presentate in mostra propone temi e soggetti che meglio rappresentano la sua ricerca. Appartenenti a diverse e talvolta parallele serie di lavori, le immagini traggono il loro potere e signifcato da una coscienza quotidiana e condivisa di esperienze dello spettatore. Simonazzi comprende il ruolo complesso e il potere dell’immagine per ridefnire e focalizzare le nozioni di memoria, di luogo e del processo stesso del guardare.

Farsi coinvolgere da queste immagini signifca viaggiare tra luoghi reali, ricordati e immaginati e anche attraversare condizioni mentali di più ampio respiro. Qui si intrecciano due tradizioni: la profonda e ricca storia visiva dell’Emilia, la provincia centro-settentrionale che è la sua casa, e la mitologia della strada americana iniziata nei primi anni ’50.

Luigi Ghirri, un’infuenza riconosciuta e visibile, ofrì all’inizio questa possibilità, che Simonazzi riconsidera e rielabora. Entra nello spirito del luogo della sua amata Emilia per poi intrecciarlo con la sua passione per la cultura americana “della strada”, la strada come musa.

La chiave della riuscita delle fotografe di Simonazzi consiste nella sua capacità di catturare la nostra immaginazione con queste icone della banalità, proprio come fece Ghirri. Il suo franco umorismo nella rappresentazione ironica dei suoi soggetti è tratto dal linguaggio visivo della road photography americana. Dalle classiche immagini di strada di Walker Evans e Robert Frank a Ed Ruscha, Stephen Shore e William Eggleston, alle voci più recenti della “ballad of the highway”, la visione della strada aperta è stata la modalità con cui i fotograf hanno abbracciato uno dei temi più avvincenti della cultura americana. Allo stesso modo, Simonazzi celebra l’”Emilian Road Trip”.

Le sue foto, immediate e capaci di illuminare ciò che è facilmente ignorato, elevano il banale a straordinario e il bizzarro a umoristico; toccano tutti, indipendentemente dalla nazionalità: il loro potere trasformativo è in parte la chiave della loro riuscita. Signifcato e dignità scaturiscono dall’ordinarietà dei suoi soggetti, rendendo iconici oggetti quasi insignifcanti, stanze e beni di persone semplici. Queste immagini formano un diario visivo che unisce nazionalità e culture, creando in defnitiva un’intima canzone d’amore che risuona con tutti coloro che vivono sulla strada, indipendentemente da dove si trovino.

Le sue foto, immediate e capaci di illuminare ciò che è facilmente ignorato, elevano il banale a

straordinario e il bizzarro a umoristico; toccano tutti, indipendentemente dalla nazionalità: il loro

potere trasformativo è in parte la chiave della loro riuscita. Signifcato e dignità scaturiscono

dall’ordinarietà dei suoi soggetti, rendendo iconici oggetti quasi insignifcanti, stanze e beni di

persone semplici.

Queste immagini formano un diario visivo che unisce nazionalità e culture, creando in defnitiva

un’intima canzone d’amore che risuona con tutti coloro che vivono sulla strada,

indipendentemente da dove si trovino.